屈指算来,也有七八年没有见到高姨了。上一次见面,我还在城里,她的先生还活着在。我过长江到江南山里生活后,她唯一一次联系我,是两年前的夏天,她先生刚刚过世。她给我来信,希望我能给他相濡以沫一辈子的先生写一篇文章。那时疫情正紧,连她在外地的女儿也回不来送别先生。

我认识高姨之前,先认识她先生的。那时候,我在报社做记者,“很有名”。有一天,一个杵着拐杖的老者找到报社,指名道姓要见我。我认真听了他的诉求,然后问了些细节。他依旧大声说着自己的话,对我的提问丝毫不作答。有认识老者的同事笑了,说:“老先生耳聋,你用笔写出来给他看。”我们俩就这么“聊”了起来。

事后,同事惊诧地问我知不知道他是谁?我说才知道他叫龚艺岚,不知道他是干嘛的。“他是合肥四大家族龚家大少爷,逍遥津以前都是他家的。”我曾写过合肥解放之初,接管城市的解放军对逍遥津是栽水稻,还是留作花园有过争论,后决定留作花园,让劳动人民也享受美好。我查过合肥县志,发现同事他真没撒谎。只是没有把逍遥津与眼前这个耳聋老者联系到一起。他家花园充作劳动人民乐园时,年仅17岁的他指挥万人大合唱《义勇军进行曲》,庆祝合肥解放。自幼受到良好教育的他,音乐、美术天赋异禀,小礼帽、吊带裤,一副大户人家少爷的派头。

许多年后,我涉足书画艺术圈时,方知道龚艺岚先生是安徽书画艺术界无法绕过的一座山,许多后来艺术很有成就的人都曾受过他的教导与恩泽,人称“画坛师父”。

龚先生那时已年过八旬,他心心念念要编辑出版一部画册,我时常帮他做点搜集资料的事情。先生耳朵聋,我每次去他家与他大声说话,辅之于写字,“聊”得忘了吃饭,不知天黑。每次都是高姨来提醒他:该让小何走了。临出门时,先生总是抓着我的手,送到小区外。我走出很远了,他还伫立路边。

那段日子,龚先生一直纠结在他画册前的自序中要不要写进高姨的祖父,高姨多次劝他不要再纠结这件事情了,也不必写进文章里带人家为难。我曾翻阅过他几十年间为高姨祖父写的诉状厚以尺计,每每议起仍然愤愤不平。龚艺岚到浙江美院读书时,别人学绘画ABCD,他已是很有名气的画家了,担任班长。后来,浙江美院低年级同学曾将1958年首届中国画系毕业班的班长龚艺岚和刘文西、李山并称“浙美三杰”,当成学习楷模。我在高姨家曾看到潘天寿院长临别时赠龚老的一幅《雨打芭蕉》画。龚老说,“潘院长专门给我画了一幅水仙花画,我说喜欢你的芭蕉。潘天寿盯着我看了会,收回了水仙画。过几天,他喊我到自己家去送了这幅《雨打芭蕉》。”

刘文西、李山后来都成为名冠全国的大画家,龚老仍在一地甘为人梯,有人为之惋惜。高姨说,“幸亏他四十多岁时打针把耳朵打聋了,不然,以他的性格路见不平一声吼,可能早就死了。”高姨说的也是实情。

龚老女儿梅梓回国时,我曾请龚老、高姨与梅子到我爱人的厂区吃过饭。龚老画册出版后,我爱人出资为他举办画册出版发行暨艺术研讨会。那天来了百余人,省城画界知名人士差不多都到场了。我主持了那天的座谈会,目睹那些白发老者在发言时恭恭敬敬向龚老躹躬,称没有龚老当年的帮助与教育,就没有自己的今天。

高姨去过我爱人的厂区几次,约略了解厂里当时的艰难处境。她以自身的经历开导我爱人:人生犹如西山日,富贵终如草上霜。富贵多只是一时的生活,也只是人生中的一种经历和体验。不迷恋富贵,不为名利所束缚,追求内心的真实和平静,才能从容淡定。

高姨并非站着说话腰不疼,她是穿越了富贵,经历过诸多生离死别,一身风雨一身伤,依然笑对生活的。她的祖父曾当过无为县、芜湖县长,是位饱学之士,还是位进步人士。在无为当县长时,曾放走过三个革命人士,其中一位后来官至副省长。高姨父亲去世早,与弟弟从小跟着祖父生活。赋闲在家的祖父笔下文章与砚池书法都是极好的,常有人上门索求墨宝,祖父都有求必应,不收分文。她记得小时候走在芜湖街头,差不多半条街上的招牌与店铺名称都出自祖父之手,字体各异,风格不同。

高姨曾给我描述过一幕情景:两位身着尼子制服的人再次走进她家院子,劝祖父跟他们去岛上生活。祖父执意不肯离开故土,称自己扪心无愧。来人央求他将孙儿或孙女给带走一个,老人依旧不肯。高姨说,自己那年十四岁,当时就想着外面好玩,好想跟他们走,只是不敢在祖父面前开口。

祖父被死后的第二天,芜湖街头的店家们忙着砸烂由她祖父题写的招牌、店铺名。她于泪光中看见:一条街地面上都是碎了的木头。

上世纪九十年代,台湾师大古文学教授谢鸿轩系芜湖繁昌人,他辗转托人送一件高姨祖父的书法照片来,给她留作纪念。我在龚先生的书房里见过这幅复制放大的作品,那字非饱学之士是写不出来的,其书道技艺当今书法家难以望其项背。

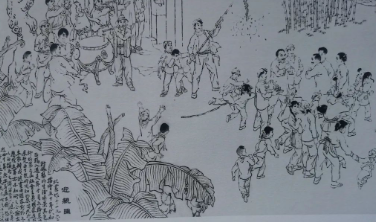

图片作者山间书房《金玉满堂》画

那次给龚老举办画册发行暨艺术研讨会前,高姨跟龚老建言:你给小何画幅画吧。龚老以前画金陵十二钗,百子图,线条与形象极好。年过八旬,依然有人远道而来出资求他的十二钗。他退掉别人的订金,不再画了。高姨说过后,他在一张八尺宣纸上开笔画玉兰花与紫藤。画册发行式那天午饭后,他在画案前没有走,师友与高徒在此作上争相添彩。陶天月先生题款《金玉满堂》,并题记:“二0一七年五月二十六日龚艺岚画册首发式,老友相逢,兴然命笔。”这幅由十二位平均年龄超过八十岁的老画家合作的画,陪伴我山中生活。

待众人走后,我在一幅画前给高姨家人合影留念,照片冲洗放大装了镜框送他们。我爱人说:“高姨至老都有大家闺秀风范,举手投足间尽显优雅。”女人历经坎坷,至老修得溢自内心的优雅从容;男人历尽千帆,归来仍是少年。这当是人生大境界,高姨与龚老都做到了。

龚老耳聋,又不会操作微信,他与老友相见一次都很难。有一次,我跟高姨讲,我请龚艺岚浙江美院的师兄周觉均和鲍加、陶天月一起吃餐饭,见面叙叙旧。高姨有些担心,说他们都八九十岁了,腿脚都不方便,你要担责任的。我也是糊涂胆大,居然将他们接到宁国路一家由陶天月题写菜馆名字的饭店二楼吃饭,还没有电梯。

那天,我开了瓶茅台,四个老先生都喝了几杯酒。乐天派陶天月先生非要龚见艺岚敬他一杯酒,龚老还真的笑嘻嘻地敬他一杯酒。陶老抖落一个谜底:龚艺岚与高畹薌姻缘,就是自己牵的线呢。陶老说,那时候,高畹薌是省城数一数二的大美女,知书达理,琴棋书画样样都会。她一下舞池,所有的眼光都随着她在旋转。在我们这些从四面八方从乡下刚挤进省城的文艺小青年们心目中,她是女神般的存在,至高无上。谁也不敢去追求她,我们就鼓动龚艺岚这个龚家大少爷去追求她。我们是土包子,龚艺岚是何等人物,解放合肥时的万人大合唱的总指挥,那时已是名画家了。此后,每次见面就问他追到什么程度了,一步步“逼”他向前冲,终于抱得美人归。

那天中午,陶老手舞足蹈在说,龚老与高姨一直在笑。他的师兄周觉均平时不苟言笑的,那天也笑得手一抖,打翻了鲍加面前的一杯酒,众人皆笑。

往事历历在目,弹指间,这四位老画家都已先后辞别了人间。

左起:龚艺岚、周觉均、鲍加、陶天月在作者厂区研讨会上 作者 摄

龚老耳聋,说话声音很高。有时,我与他在书房借助书写“聊”天,高姨有时进来插一两句话,龚老以为搅了话题,声音更高了八度冲高姨吼一样,我夹在中间有些不好意思。高姨依旧笑眯眯的,安慰我说:“老头子耳朵聋,我有时也装装聋。不然,两口子过一辈子句句话都听清了,上心了,还不吵死了呀。”那一刻,高姨仿佛给了我一把婚姻的神秘“钥匙”:聋未必不好,装聋作哑是婚姻中的大聪明。

迁就一辈子龚老的高姨,两年前的夏季,她在龚老离世后的第一时间,便给我发来大段微信:

“何老师:

艺岚于8月1日去世。他在家里挂了一幅字是‘甘淡泊 耐寂寞重节操’,几十年来他一直是这样做的。你是个很有才华又正直朴实的才子,谢谢你给我们全家拍的合影照,我们将作为终生纪念存放。你给我们写的文章也收藏了,早已铭记在心,文章写的好极了,希望你有空时给龚老写篇纪念文章。谢谢你多年来对我们的关怀和照顾!”

我写的《画坛师父——龚艺岚》文章成稿后,转给高姨看了。她的女儿梅梓后来告诉我:我母亲收到你这篇文章,戴着老花眼镜在父亲的照片前读了一遍,称老头子去那边耳朵就不聋了,一准会听见的。

又一个冬季来临了,山里冷了起来,城里的暖气不知开了没有。我再回城里时,一定去看看高姨,跟她老人家说:我想念您了。不见面的时候,希望您好好生活,照顾好自己。

未经允许不得转载:污话社 » 我想念您了。不见面的时候,希望您好好生活,照顾好自己。

污话社

污话社

要有一块属于自己的领地

要有一块属于自己的领地 难得孤独

难得孤独 雪后登乌云界

雪后登乌云界 用笔记本记录美好生活

用笔记本记录美好生活 春天的一封信

春天的一封信 打造“超长待机“能力

打造“超长待机“能力 绝不天真,绝不退场

绝不天真,绝不退场